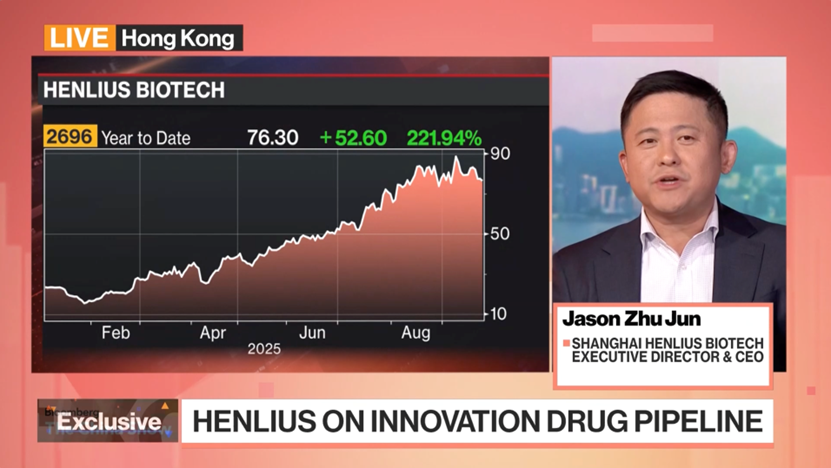

复宏汉霖执行董事兼首席执行官朱俊博士接受采访

注:以下内容编译自Bloomberg TV直播专访

以生物类似药为基石,助力创新药研发

主持人:生物科技是目前中国最受关注的领域之一,复星医药控股的复宏汉霖正是这一领域的代表性企业。作为一家专注于肿瘤、自免和眼科疾病的国际化生物制药公司,复宏汉霖已在中国和海外市场获得多款产品的上市批准。现在我们独家采访的是复宏汉霖执行董事兼首席执行官朱俊博士。众所周知,复宏汉霖以生物类似药为主要收入驱动,但同时也在创新药研发上不断投入。能否先介绍一下公司的愿景?

朱俊博士:我们的愿景可以概括为双业务支柱。一方面,生物类似药业务不仅为公司提供了稳定的现金流,也显著推动了我们的全球化进程,迄今我们已有5款生物类似药产品在海外市场获批上市。在此基础上,复宏汉霖逐步建立了符合国际标准的GMP和GCP体系,生产基地已成功通过美国FDA、欧盟EMA等国际权威机构的核查。因此,生物类似药业务不仅为我们奠定了国际化生产和临床体系的基础,也积累了丰富的全球开发经验和资金回报,这些资源和能力正持续反哺于创新药研发。

朱俊博士:在生物类似药领域,我们的声誉一直在持续提升。五年以来,我们的合作伙伴从当地领先企业到Sandoz、Dr. Reddy’s等全球巨头,越来越多的企业主动寻求合作,让我们产品的商业化进程得以在欧美等重要市场迅速推进。我们在GMP和GCP方面具备全球竞争力的能力和效率,并不断强化这一优势,合作伙伴也高度重视和倚重我们这方面的专才。我对团队设定的目标是,推动管线里所有生物类似药在美国和欧盟成功上市。在未来五年内,我们计划在欧美市场实现至少10个生物类似药获批上市。

更灵活的审批路径增强公司信心

主持人:就不断变化的国际监管而言,例如美国潜在的关税等监管变化,会不会影响你们将美国作为核心市场的战略?

朱俊博士:FDA和EMA针对生物类似药的监管确实一直在持续演变,比如以前要求大规模III期临床,需要巨大的投入,如今更多聚焦于I期临床与在CMC方面和原研药相似性的证明。对我们而言,这反而是机遇,新规要求在美国开展I期临床研究,而我们已在美国有自建的临床研发团队。这种法规变化实际上进一步提升了复宏汉霖的竞争力和信心。

主持人:进口药品的关税最高可达250%。如果真的发生这种情况,公司具体准备如何应对?

朱俊博士:我认为制药行业,尤其是创新药行业,药物研发仍然存在巨大空间。我们应当专注于如何加速药物研发,如何找到真正对患者有益的差异化优势。这就是我们必须关注的重点。我们必须始终以患者为中心,致力于解决患者未满足的临床需求,而不是仅仅试图在生产方面寻找其他替代方案。

打造明星“药丸管线”,临床数据驱动价值提升

主持人:关于创新药,您之前提到复宏汉霖希望通过生物类似药积累的资源来支持创新药的研发。这也意味着你们面临一个竞争非常激烈的环境,尤其是在中国,目前已有相当多的创新药公司。那么,你们如何保持竞争力?会担心竞争吗?具体聚焦领域有哪些?

朱俊博士:抗肿瘤药物是我们重点聚焦的领域之一。与众多药企一样,复宏汉霖致力于打造“pipeline in a pill”(药丸管线,PiP)的优质分子,这类分子能够覆盖多个肿瘤适应症。HLX43正是这样的分子,从三年前被发现以来,目前我们正在中、美、日等国家和地区开展临床试验,该分子已显示出治疗多种癌症的潜力。值得借鉴的是,已获批的Keytruda(帕博利珠单坑)凭借覆盖超过40多种肿瘤适应症,成就了其巨大的销售收入。而我们的HLX43同样具备治疗多种肿瘤适应症的潜力。

主持人:市场高度关注这款PD-L1 ADC HLX43。我们上周也报道过市场传闻你们正在与罗氏和强生就一项大规模的交易进行洽谈,对此您能透露些什么?

朱俊博士:我认为HLX43之所以受到广泛关注,主要原因是我们在两个重要会议上公布相关的数据。首先是在美国临床肿瘤学会年会(ASCO)上,我们发布了HLX43肺癌领域的研究数据。这些数据的价值在于,我们实际上解决了当前肺癌治疗领域某些未满足的临床需求。紧接着,在本月的世界肺癌大会(WCLC)上,我们再次公布了HLX43在这些在肺癌患者中取得的非常令人鼓舞的疗效和安全性数据,尤其是在EGFR野生型患者群体中。随着更多临床数据的披露,HLX43能够惠及更广泛的患者群体,潜在市场也就更明确,该资产的临床与商业价值也随之不断提升。